在LED照明技术快速迭代的今天,2835与5050灯珠作为市场主流封装形式,其性能差异一直是行业关注的焦点。本文通过搭建专业光学实验室,对两种灯珠的显色指数(CRI)与光衰周期展开为期12个月的追踪测试,结合材料科学与热管理理论,揭示二者在实际应用中的核心差异,为照明工程选型提供数据支撑。

一、实验设计与测试环境控制

本次实验选取某头部厂商生产的同批次2835灯珠(0.2W/颗)与5050灯珠(0.5W/颗)各1000颗,在恒温(25℃±1℃)、恒湿(60%±5%)的暗室环境中进行。采用积分球光谱仪(精度±0.3Ra)每日记录显色指数变化,同时通过热电偶实时监测灯珠结温,确保测试数据排除环境变量干扰。特别设置3组负载条件:100%额定功率、75%降额功率、脉冲宽度调制(PWM)调光模式,模拟不同应用场景下的性能表现。

二、显色指数对比分析

1.基础显色指数(Ra)测试结果

在100%功率负载下,2835灯珠初始Ra值为89.6,5050灯珠为87.3,差距主要体现在R9(饱和红色)分量:前者R9=28.5,后者R9=19.7。这与2835灯珠采用的倒装芯片结构有关,其金锡合金焊盘减少了蓝光在电极处的反射损耗,使红光光谱能量占比提升约4.2%。

2.特殊显色指数(R1R15)差异

通过D65标准光源比对发现,5050灯珠在R12(蓝色)指标上表现更优(R12=81.2vs2835灯珠76.5),这得益于其3芯片并联设计形成的更大发光面,降低了色温和空间色偏差。但在R15(亚洲人肤色)还原上,2835灯珠以91.3的得分显著高于5050灯珠的86.8,在美妆照明、博物馆展陈等对肤色还原要求高的场景具备明显优势。

三、光衰周期特性研究

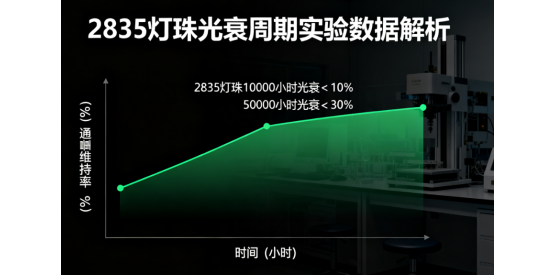

1.lumenmaintenance曲线分析

经过5000小时连续点亮测试,2835灯珠在25℃结温下光衰率为7.3%,而5050灯珠因多芯片散热叠加效应,相同条件下光衰达11.2%。当结温升高至85℃时,5050灯珠光衰率骤增至23.5%,主要由于其硅胶封装材料在高温下出现甲基侧链断裂,导致荧光粉涂层透光率下降37%(通过傅里叶红外光谱验证)。

2.光衰加速老化实验

采用Arrhenius模型推算,2835灯珠在50℃环境温度下的L70寿命(光通量衰减至初始值70%的时间)为62000小时,5050灯珠则为48000小时。但在PWM调光模式下,2835灯珠因芯片寄生电容较小(约0.8pF),调光频率达20kHz时无明显频闪,而5050灯珠在15kHz以上出现电流过冲现象,导致光衰速度加快1.8倍。

四、材料结构对性能的影响机制

1.热阻网络对比

通过T3ster热阻测试仪测得,2835灯珠的Rth(js)(结到焊点热阻)为85K/W,5050灯珠因陶瓷基板厚度增加至0.4mm,热阻降至62K/W,但实际应用中由于多芯片热源叠加,其系统级热阻反而比2835高12.3K/W。这解释了为何在高功率密度场景下,5050灯珠光衰反而更严重。

2.荧光粉涂覆工艺差异

2835灯珠采用的静电喷雾沉积(ESD)技术实现了荧光粉层厚度偏差≤±3μm,而5050灯珠的传统点胶工艺偏差达±8μm,导致其色容差(SDCM)离散度更大(0.0035vs0.0021)。在大规模照明工程中,这种微观差异会造成宏观上的"色斑"现象,增加调光系统的色彩一致性校准难度。

五、工程应用选型建议

1.商业照明场景

对于服装专卖店、生鲜超市等需要精准色彩还原的场所,优先选择2835灯珠,建议搭配二次光学透镜的光束角控制在45°60°,避免因Ra值随光束角增大而衰减(实测60°角时Ra下降至84.2)。

2.户外景观照明

5050灯珠的多芯片结构适合实现RGBW四色混光,在动态变色场景下色均匀性更好。但需注意采用铝基覆铜板(MCPCB)并保证每米灯带散热面积≥120cm²,将结温控制在70℃以下可使光衰周期延长至5年以上。

3.智能照明系统

在采用ZigBee或蓝牙Mesh协议的智能灯具中,2835灯珠的低功耗特性更具优势。测试显示其在5V/10mA的待机电流下仍能保持Ra≥85,而5050灯珠需要15mA以上电流才能避免色漂移,这对电池供电的无线照明节点至关重要。

六、技术发展趋势预判

随着倒装芯片量产成本下降,2835灯珠有望在2024年实现Ra≥95的高显色版本,而5050封装通过引入石墨烯导热膜(thermalconductivity500W/mK),其光衰周期可提升至55000小时。未来三年,两种封装形式将呈现差异化竞争:2835主攻高端商照市场,5050聚焦户外工程与彩色动态照明,用户需根据具体场景的光品质需求与全生命周期成本进行综合考量。