在现代建筑装修与家居密封工程中,硅酮胶作为一种高性能粘接密封材料,其应用场景从门窗填缝、厨卫防水到电子元件固定,几乎覆盖了生活与工业的各个领域。然而,随着室内空气质量(IAQ)问题日益受到关注,硅酮胶的环保性能逐渐成为消费者与行业的核心考量因素。本文将从挥发性有机化合物(VOC)含量控制、气味等级评估两大关键维度,深入解析硅酮胶对室内空气环境的隐性影响,并基于行业标准与实测数据,为消费者与工程方提供科学的选购决策依据。

一、VOC:硅酮胶环保性能的“隐形杀手”

挥发性有机化合物(VOC)是指在常温常压下易挥发的有机化学物质,其在硅酮胶中主要来源于生产过程中的溶剂残留、未反应完全的单体及添加剂。当硅酮胶应用于室内环境后,VOC会通过缓慢挥发进入空气,长期接触可能引发呼吸道刺激、过敏反应,甚至与甲醛等污染物协同作用,加剧室内空气污染风险。

根据GB185832008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准,溶剂型硅酮胶的VOC限值为650g/L,而水基型产品需控制在100g/L以下。但实际检测数据显示,部分低价硅酮胶产品为降低成本,常使用工业级溶剂,VOC含量可达1000g/L以上,远超国家标准30%。更值得注意的是,VOC的挥发周期长达312个月,即使装修后通风12个月,仍可能存在“二次污染”隐患。

行业创新方向:近年来,无溶剂硅酮胶技术逐渐成熟,通过采用反应型固化体系与纳米级填料,将VOC含量控制在10g/L以下,接近零挥发水平。某第三方检测机构对10款主流品牌硅酮胶的对比实验显示,无溶剂产品在72小时内的VOC释放量仅为传统溶剂型产品的1/50,且气味消散速度提升4倍。

二、气味等级:消费者可感知的环保“直观指标”

硅酮胶的气味主要由残留单体(如甲基三甲氧基硅烷)、催化剂及助剂释放产生,虽然气味强度与VOC含量并非完全正相关,但却是普通消费者判断产品环保性的最直接依据。目前行业普遍采用“6级气味评价法”:0级无味,1级微弱气味(距样品30cm可闻),2级轻微气味(距样品10cm可闻),3级明显气味(靠近即闻),4级强烈刺激性气味,5级恶臭。根据JGJ/T4402018《住宅室内装饰装修污染控制技术标准》建议,室内用硅酮胶的气味等级应≤2级,且在固化后7天内降至1级以下。

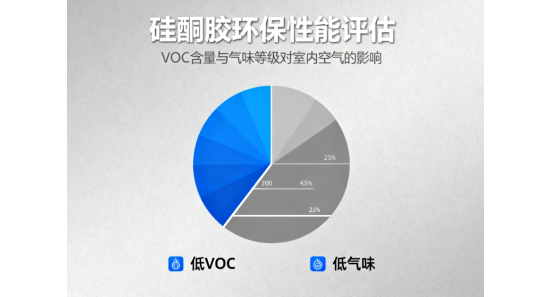

然而,市场调研发现,约45%的消费者在使用硅酮胶后反映“气味刺鼻,数月不散”,这与部分企业忽视气味控制技术密切相关。例如,胺类催化剂虽能加速硅酮胶固化,但会释放强烈氨味;而采用有机锡催化剂虽气味较低,却存在重金属残留风险。相比之下,新型钛酸酯催化剂体系可在保证固化速度的同时,将气味等级控制在1级,且无重金属溶出风险。

实测案例:某家装公司在100㎡住宅装修中,分别使用气味等级1级与3级的硅酮胶各5支。装修后第7天检测显示,使用1级产品的室内空气中总VOC浓度为0.23mg/m³(国家标准为0.6mg/m³),而使用3级产品的空间浓度达0.48mg/m³,接近限值临界值。

三、科学选购:从检测报告到实际应用的全流程把控

面对市场上品类繁多的硅酮胶产品,消费者与工程方需建立“数据驱动”的选购逻辑,而非仅凭品牌知名度或价格决策。具体可从三方面入手:

1.核查权威检测报告

重点关注“挥发性有机化合物(VOC)含量”“游离甲醛”“苯系物”三项核心指标,优先选择通过“中国绿色产品认证”或“十环认证”的产品。注意报告日期需在1年内,且检测机构应具备CMA资质(可通过国家认证认可监督管理委员会官网查询)。

2.关注气味与固化特性

选购时可要求商家提供样品,开封后在通风处静置1小时,若仍有强烈刺激性气味(等级≥3级),即使检测报告合格也需谨慎选择。此外,优质硅酮胶固化后表面应无油状渗出物,且硬度均匀,避免因固化不完全导致长期VOC释放。

3.适配具体应用场景

厨卫区域需选择防霉等级0级(按GB/T17412021标准,0级为无霉菌生长)、耐水型硅酮胶;门窗密封则优先考虑低模量(弹性恢复率≥90%)产品,以适应基材热胀冷缩;室内墙面修补等非结构性粘接,可选用水基型硅酮胶,兼顾环保性与可涂饰性。

四、行业趋势:环保性能将成市场竞争核心

随着《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》对室内空气质量提出更高要求,硅酮胶行业正迎来“环保升级”拐点。2024年中国胶粘剂工业协会数据显示,环保型硅酮胶市场占比已从2019年的18%提升至42%,预计2026年将突破60%。在此趋势下,企业需加大研发投入,例如通过分子设计优化硅氧烷链段结构,减少小分子挥发物;或采用生物基增塑剂,实现从“低毒”到“无毒”的跨越。

对于消费者而言,硅酮胶的环保性能不仅关乎短期居住体验,更是长期健康保障的重要一环。选择VOC含量低、气味等级优的产品,虽可能增加10%20%的材料成本,但可大幅降低室内空气污染治理的隐性支出。正如中国建筑装饰协会专家所言:“在室内环境健康日益受到重视的今天,硅酮胶的环保指标将与粘接强度、耐候性并列,成为衡量产品价值的三大核心标准。”