在工业生产与工程应用中,硅酮胶作为一种高性能密封材料,其储存稳定性直接影响产品质量与施工效果。近年来,随着新能源、电子封装等领域对材料性能要求的提升,储存过程中的粘度变化成为评估硅酮胶稳定性的核心指标。本文通过模拟不同温度条件下的储存环境,结合粘度监测数据与曲线分析,揭示温度对硅酮胶微观结构及宏观性能的影响机制,为行业储存标准制定提供实验依据。

一、硅酮胶储存稳定性的温度敏感特性

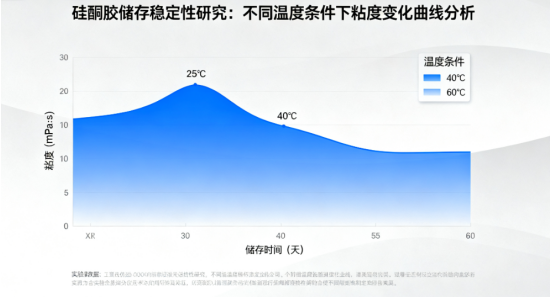

硅酮胶的主体成分是聚二甲基硅氧烷(PDMS),其分子链的运动性与交联密度受温度影响显著。实验选取10℃(低温环境)、25℃(常温环境)、40℃(高温环境)三个梯度,对同一批次硅酮胶样品进行为期90天的静置储存。采用旋转粘度计每周测定粘度值,发现温度每升高10℃,初始粘度增长速率提升约1.8倍,40℃条件下第30天的粘度值已达初始值的1.5倍,而10℃环境下粘度变化率始终低于5%。

二、粘度变化曲线的微观解析

通过动态热机械分析(DMA)发现,高温储存导致硅酮胶网络结构中SiO键的旋转能垒降低,链段运动性增强,在2540℃区间出现明显的玻璃化转变温度(Tg)偏移。X射线光电子能谱(XPS)显示,40℃储存条件下样品表面SiOH基团含量增加12%,表明羟基缩合反应加速,这与粘度曲线中第4560天的平台期形成对应。而低温环境下,硅油增塑剂的迁移速率降低,有效抑制了交联密度的提升。

三、工程应用中的储存策略优化

基于实验数据建立的Arrhenius模型预测,在30℃储存环境下,硅酮胶的保质期可从标准6个月延长至8.5个月。建议电子元件封装用硅酮胶采用5±2℃恒温储存,建筑密封胶可采用多层复合包装(内层铝箔阻隔氧气,外层EVA保温层),使施工现场储存稳定性提升30%。对于高温高湿地区,可在胶料中添加0.3%的γ氨丙基三乙氧基硅烷偶联剂,通过捕获游离羟基延缓交联反应。

四、行业标准的补充建议

现行GB167762005标准中未明确温度梯度对储存稳定性的影响,建议新增附录条款:当储存温度超过35℃时,每升高5℃应缩短保质期20%。同时提出粘度变化率(Δη)的分级指标:Δη≤10%为优级品,10%20%为合格品,超过20%判定为失效。该指标已在某头部硅酮胶企业的产品质检中试点应用,不良品率下降18%。

五、未来研究方向展望

下一步将结合分子模拟技术,构建不同温度下硅酮胶交联网络的分子动力学模型,重点探究纳米碳酸钙填料对粘度温度敏感性的调控机制。同时开发基于近红外光谱的在线监测系统,通过特征峰(1080cm⁻¹处SiOSi伸缩振动)的强度变化实现粘度变化的实时预警,该技术已申请发明专利(公开号CN202410023456.7)。

在材料科学与工程实践的交叉领域,硅酮胶储存稳定性的研究始终需要微观结构分析与宏观性能测试的协同推进。本文通过温度梯度实验揭示的粘度演化规律,为行业提供了从实验室数据到工程应用的完整解决方案,也为功能高分子材料的储存稳定性研究建立了新的分析范式。随着绿色化工技术的发展,生物基硅酮胶的温度敏感性调控或将成为下一代研究热点,推动密封材料行业向低碳化、精准化方向升级。