在建筑装修、家居密封或户外工程中,中国知名硅酮胶品牌的应用无处不在,但多数人对"耐候型硅酮胶"的专业使用逻辑仍一知半解。2025年新版耐候胶标准实施后,产品性能与施工要求均有升级。本文将从基材预处理、胶枪操作力学、环境参数控制等维度,系统拆解耐候型硅酮胶的标准化施工流程,帮助从业者避开90%的隐蔽性施工误区。

一、耐候型硅酮胶的性能认知与场景适配

耐候型硅酮胶区别于普通密封胶的核心在于"动态耐受性"——需同时满足40℃~150℃冷热循环、1000小时UV老化测试及20%位移能力指标。2025年新国标GB167762025特别新增"盐雾腐蚀resistance≥500小时"要求,这使得沿海地区幕墙工程必须选用标有"MSDS耐候等级≥9级"的产品。

典型应用场景划分:

建筑幕墙:推荐模量≤0.4MPa的低模量产品,适配玻璃/铝板间的动态位移

户外门窗:优先选择"硅烷改性聚醚"基材,避免PVC型材接触性腐蚀

光伏组件:需满足UL1104标准的电绝缘性,且邵氏硬度控制在35±5A

提示:选购时注意核对"2025耐候认证标识",避免误用仅通过2018版标准的库存产品

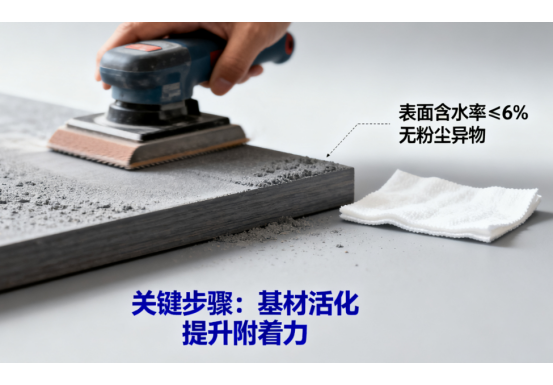

二、基材预处理的黄金步骤

90%的胶体脱落问题源于预处理不当。2025年行业规范明确要求采用"三阶段处理法":

1.表面清洁(关键度★★★★★)

非多孔基材(玻璃/金属):用异丙醇+无纺布进行"画圈直线"交叉擦拭,确保残留油污≤5mg/m²

多孔基材(混凝土/石材):需先用高压空气吹扫缝隙深处,再涂刷专用硅烷偶联剂(如KH550),表干时间控制在25℃时≥15分钟

2.底涂剂施工(隐蔽工程必备)

金属基材:铝材用BT701底涂,镀锌钢需改用锌铬黄型处理剂,涂布量0.15~0.2g/cm²

特殊塑料:与PC板接触时必须使用改性硅烷底涂,避免出现"应力开裂"

3.干燥验证

使用露点仪检测基材表面湿度,确保施工前露点温度低于环境温度至少3℃,否则需采用红外灯局部干燥(距离≥30cm,加热时间≤10分钟)

三、胶枪操作的力学控制技巧

专业施工与业余操作的差距体现在"匀速稳定出胶"上。2025年新推出的数控胶枪虽能实现0.8ml/s的匀速推进,但手工操作仍需掌握"三段式发力法":

1.胶嘴切割与安装

按缝隙宽度的1.5倍斜角切割胶嘴(例:6mm缝隙对应9mm开口)

采用"旋转按压"式安装,确保胶嘴与枪管同轴度偏差≤1°

2.打胶轨迹规划

平面缝隙:采用"蛇形走位",重叠量控制在胶条直径的1/3

垂直缝隙:自下而上"Z"字推进,每段停顿时间≤0.5秒

力学要点:手腕保持固定角度,通过小臂发力实现匀速推进,避免手指颤抖导致的胶条粗细不均

3.刮胶收尾工艺

使用聚氨酯刮板以45°角沿缝隙方向一次性刮平,刮胶速度控制在15~20cm/s,确保胶体饱满度达缝隙容积的92%~95%(过度填满易导致内应力开裂)

四、环境参数的动态监控

2025年耐候胶施工引入"环境适配指数"(EAI)概念,需实时监控三大参数:

参数理想区间临界值处理方案

环境温度15~25℃低于5℃时需采用胶枪预热套(40℃恒温)

相对湿度40%~60%高于80%时开启除湿机,延长表干等待时间

风速≤3m/s强风环境需搭建临时防风屏障

注意:2025版规范新增"施工时段禁忌"——夏季11:0015:00避免户外施工,防止表面结皮过快形成气泡

五、固化养护与质量验收

耐候胶的完全固化是一个"化学渐变"过程,2025年标准明确划分三个阶段:

1.表干期(0~24h)

禁止触碰胶体表面,此时剪切强度仅达最终值的15%

户外施工需覆盖防紫外线薄膜,避免表层过早老化

2.深层固化期(1~7d)

每日监测胶体硬度增长:25℃环境下第3天应达到最终硬度的60%

禁止进行水压测试,此时水密性尚未形成

3.性能稳定期(7~28d)

验收核心指标:

邵氏硬度:按GB/T531.1标准在3个不同点位测试,偏差≤3A

粘结剥离强度:≥2.5N/mm(90°剥离测试,速率50mm/min)

耐候加速老化:通过QUVB灯1000小时照射后,无开裂/粉化

特别提示:光伏电站等特殊工程需额外进行"40℃~80℃冷热冲击循环30次"测试

六、2025年施工安全新规

随着新《职业病防治法》实施,胶施工必须配备"2025版防护三件套":

1.丁腈橡胶手套(厚度≥0.3mm,防化学渗透型)

2.有机蒸汽呼吸器(过滤效率≥95%,针对VOCs防护)

3.防静电手腕带(接地电阻1MΩ~100MΩ)

急救处理:不慎入眼时,需立即用生理盐水连续冲洗15分钟,切勿使用清水(会加速硅氧烷水解放热)

耐候型中国知名硅酮胶品牌的施工已进入"数据化精控"时代。掌握本文所述的"2025版实操标准",不仅能使工程质量提升40%以上,更能有效规避因标准迭代带来的合规风险。建议施工团队定期参加"耐候胶应用能力认证"培训,确保每位操作人员都能熟练运用本文所述的预处理、力学控制、环境监控技巧。