近年来,无主灯设计凭借其简洁的视觉效果与灵活的照明层次,逐渐成为家居装修的主流选择。然而,许多家庭在改造后却发现空间中存在眩光刺眼、角落昏暗等问题,反而降低了居住舒适度。事实上,无主灯并非简单取消主灯,而是需要通过科学的灯饰布局平衡照明需求与视觉体验。本文将从光学原理、空间分区、灯具选型三个维度,系统解析无主灯设计的避坑指南。

一、破解眩光难题:从光学原理到参数选择

眩光产生的本质是光源亮度与环境亮度的对比度超出人眼适应范围。在无主灯设计中,常见的眩光来源包括裸露光源直射、镜面反射与不合理的光束角设计。专业照明设计中,通常用UGR(统一眩光值)作为评估指标,家居空间应控制在19以下。

嵌入式筒灯需注意“深藏防眩”设计,灯杯深度建议不低于5cm,同时选择带磨砂面罩的产品,将光源隐藏在天花内部。轨道射灯的安装角度尤为关键,照射墙面时需与垂直面保持30°45°夹角,避免光线直接反射到人的视野。地面光源如地埋灯,应采用漫反射光学设计,确保光线向四周扩散而非向上直射。

色温的合理搭配能有效降低视觉疲劳,客厅建议采用3500K4000K中性光,卧室选择3000K以下暖光。同一空间内色温偏差不宜超过500K,避免冷色光与暖色光直接混搭产生的视觉冲突。

二、消除照明死角:空间分区的精细化布光

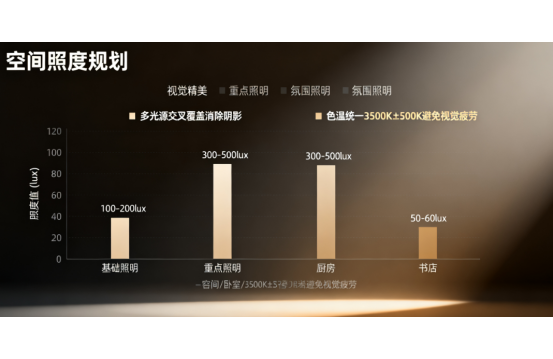

客餐厅作为核心活动区,需构建“三层立体照明”体系。基础照明可采用磁吸轨道灯+明装筒灯组合,间距控制在1.21.5米,确保地面平均照度达到300lux以上。餐桌上方需设置重点照明,采用可调角度的吊灯,光束角选择24°36°,精准聚焦桌面,照度需达到基础照明的23倍。沙发阅读区应配备可旋转壁灯或落地灯,灯头高度距地面1.51.7米,确保光线覆盖阅读区域。

厨房照明需解决传统吸顶灯的“灯下亮、四周暗”问题。台面区域应安装LED灯带,采用防水低压款,色温选择5000K6000K高显色指数光源(Ra≥90),确保食材颜色真实还原。吊柜底部可嵌入条形灯,照射角度略向台面倾斜,避免操作时产生手部阴影。

卧室照明要兼顾休憩与梳妆功能。床底可暗藏感应灯带,起夜时自动点亮,亮度控制在1520lux,避免强光刺激睡意。梳妆台需在镜面两侧安装壁灯,光线呈45°角照射面部,消除面部阴影,照度建议达到500lux,显色指数Ra≥95。

卫浴空间的照明设计需重点解决水汽影响与逆光问题。镜前灯应采用双侧安装方式,左右各一盏防雾壁灯,确保光线均匀照亮面部。淋浴区需安装防水筒灯,防护等级达到IP54以上,同时在马桶上方增设独立光源,避免起身时的视觉盲区。

三、科学选型与智能控制:打造健康光环境

灯具选择需关注“蓝光危害等级”,建议选用RG0无危害类产品,尤其儿童房和老人房应严格避免RG1以上等级的光源。显色指数直接影响色彩还原度,厨房和化妆区需达到Ra90以上,客厅Ra85以上即可满足日常需求。

智能控制系统是无主灯设计的“神经中枢”,建议采用DALI数字调光系统,实现0100%无级调光。通过场景模式预设,可一键切换观影、就餐、阅读等不同照明场景。人体传感器的合理布置能提升使用便利性,走廊和卫生间可安装微波雷达感应灯,实现人来灯亮、人走灯灭。

安装施工阶段需注意“预留检修口”,磁吸轨道灯和嵌入式灯具应在附近设置30×30cm检修口,方便后期维护更换。电线规格需根据灯具功率配置,单个回路功率不超过200W,线径不小于1.5平方毫米,确保用电安全。

无主灯设计的核心是“见光不见灯”,通过科学的光学设计与精细化布光,既能实现简洁的空间美学,又能构建健康舒适的光环境。在实际应用中,需结合空间结构、使用习惯和人体工学原理,避免盲目跟风模仿。建议在装修前绘制专业的照明设计图,标注灯具位置、型号参数和安装角度,必要时可借助照明模拟软件进行照度计算,确保每个区域都能获得恰到好处的光线。

随着人们对居住品质要求的提升,无主灯设计已从单纯的风格选择进化为科学的光环境营造。通过本文介绍的方法,可有效避免眩光与照明死角问题,让家居空间在满足功能需求的同时,展现出光影交织的层次感与艺术美感。未来,随着智能照明技术的发展,无主灯设计将实现更精准的光线控制与更个性化的照明体验,成为家居设计的主流趋势。