在数字经济加速迭代的今天,市场趋势的预判已成为企业决策的核心竞争力。然而,多数从业者仍停留在“数据堆砌”或“经验直觉”的层面,真正能通过系统化观察建立预判优势的案例寥寥无几。本文将从观察方法论的底层逻辑出发,拆解一套可落地的系统化观察技巧,帮助读者摆脱碎片化信息干扰,构建科学的市场趋势预判体系。

一、观察方法论:从“被动接收”到“主动解构”的认知跃迁

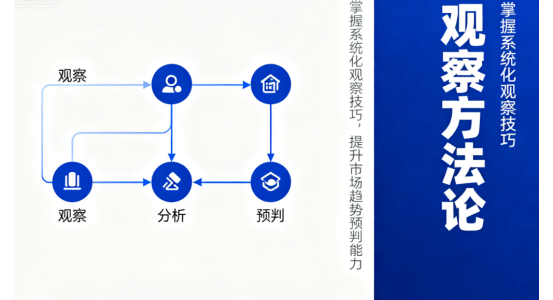

传统市场观察往往陷入两大误区:一是依赖第三方报告的二手数据,忽略信息传递中的失真;二是沉迷于短期热点追踪,缺乏对底层规律的挖掘。而系统化观察方法论的核心,在于建立“动态感知逻辑拆解交叉验证”的闭环思维。

动态感知要求观察者打破“数据滞后性”陷阱。例如,某消费电子企业通过监测电商平台的“加购未付款”数据、社交媒体的“产品吐槽关键词增长率”,提前6个月预判到某款机型的续航缺陷可能引发市场口碑危机,及时调整了研发优先级。这种“非结构化数据先行”的观察方式,比传统销量报表更具前瞻性。

逻辑拆解则需要建立“要素关联模型”。以新能源汽车市场为例,除了关注电池技术突破,还需关联锂矿开采周期、充电桩基建速度、甚至消费者对“续航焦虑”的心理阈值变化。某咨询机构通过构建“技术成熟度基础设施用户认知”三维观察模型,成功在2023年Q1预判到混动车型将在下沉市场超越纯电车型的份额反转。

二、系统化观察的三大核心技巧:从数据到洞察的转化路径

(一)“信号过滤”:在噪音中识别关键变量

市场信息中90%是干扰信号,需通过“三层过滤法”提炼有效信息:

第一层:相关性过滤

排除伪相关数据,例如“冰淇淋销量与溺水事故率”的季节性巧合。真正有价值的关联应具备因果链,如“年轻人储蓄率下降”与“即时零售订单量增长”存在可解释的消费行为逻辑。

第二层:波动性过滤

关注“异常波动”而非“常规波动”。某快消品牌通过监测“小规格包装SKU的复购率突然下降20%”,发现Z世代对“一人食”概念的热度正在消退,转而偏好“闺蜜分享装”的社交属性消费。

第三层:趋势验证

单一信号不足以形成判断,需通过“三角验证”:用A平台的搜索指数、B渠道的用户访谈、C领域的专家观点交叉印证。例如,元宇宙概念在2022年的退潮,正是通过“投融资额下降+开发者社区活跃度降低+硬件设备出货量下滑”的三重信号得到确认。

(二)“长周期锚定”:避免陷入短期波动陷阱

观察需建立“长周期基线”,例如:

人口结构变化(如2535岁购房主力人口下降)对房地产市场的影响需以10年为单位观察;

技术迭代周期(如半导体行业的“摩尔定律放缓”)需结合5年以上的研发投入数据。

某家电企业因忽视“结婚率连续8年下降”的长周期信号,过度扩张婚房家电生产线,导致2024年库存周转率下降40%,这正是短期销量数据掩盖长期趋势的典型案例。

(三)“反共识观察”:在共识之外寻找机会

市场往往存在“集体认知偏差”,突破点在于观察“沉默的大多数”。例如:

当行业普遍看好“智能手表健康监测功能”时,某品牌通过观察老年用户“更关注按键大字体、操作极简”的需求,推出基础款健康手环,在银发市场实现300%增长;

2024年AI大模型热潮中,多数企业聚焦C端应用,而某服务商通过观察B端企业“模型训练数据标注成本高企”的痛点,开发轻量化标注工具,半年内拿下20%的细分市场份额。

三、趋势预判的落地工具:构建企业专属观察体系

(一)“观察仪表盘”的搭建步骤

1.确定核心观察维度

根据行业特性定制,制造业可聚焦“供应链响应速度、原材料替代技术、政策合规成本”;互联网行业则需关注“用户注意力时长分配、内容生产工具迭代、监管政策风向”。

2.设置预警阈值

例如,某SaaS企业将“客户流失预警线”设定为:“连续2个月产品登录频次下降30%+客服工单中‘功能复杂’关键词出现5次以上”,而非传统的“合同到期前30天”。

3.动态调整观察颗粒度

战略层观察以季度/年度为周期,如“行业集中度变化”;执行层观察需细化到周/日,如“某活动页面的跳出率异常波动”。

(二)“预判验证”闭环的执行要点

小范围验证:通过MVP测试快速验证观察结论,某茶饮品牌在预判“油柑类饮品流行”时,先在3个城市试点限定款,根据复购率和社交分享率决定是否全国推广,避免了盲目扩张风险。

复盘迭代:建立“预判准确率”KPI,某电商平台每季度复盘“观察结论与实际结果的偏差率”,将2023年的预判失误率从42%降至2024年的18%。

四、警惕观察误区:常见的认知偏差与规避策略

(一)“后视镜偏差”:用历史数据机械推演未来

某手机厂商因2022年“折叠屏销量增长200%”,简单线性外推2023年市场规模,导致备货过量。正确的做法应考虑“渗透率天花板”——当折叠屏价格下探至8000元时,换机需求是否会进入平台期。

(二)“观察者效应”:观察行为本身影响结果

某调研机构在访谈时直接询问“您是否愿意为环保包装支付溢价”,得到78%的肯定答复,但实际购买数据中这一比例仅为12%。避免这种偏差需采用“无干扰观察法”,如通过分析购物车放弃率、优惠券使用偏好等间接行为数据。

(三)“框架固化”:忽视跨界变量的冲击

传统零售企业长期聚焦“门店坪效”,却忽视了“直播电商对线下客流的结构性替代”。直到2024年Q2,部分连锁品牌才通过观察“本地生活服务商的到店核销率”,意识到线下门店正从“销售渠道”转变为“体验展示中心”的新定位。

从“市场跟随者”到“趋势引领者”的能力进化

系统化观察方法论的本质,是让企业建立“认知领先优势”。当多数竞争对手依赖行业报告时,掌握动态观察技巧的从业者已在拆解用户行为的蛛丝马迹;当市场沉迷短期热点时,坚持长周期观察的企业已在布局下一个十年的赛道。

未来的商业竞争,将是“观察效率”与“预判准确率”的较量。唯有将系统化观察内化为组织能力,才能在不确定性中找到确定性,从“被动应对变化”转向“主动创造趋势”。